भगत

भगत सिंह

भारतीय क्रांतिकारी

भगत सिंह (जन्म: सितम्बर/अक्टूबर १९०७ मृत्यु: २३ मार्च १९३१) भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चन्द्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुक़ाबला किया। पहले लाहौर में साण्डर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केन्द्रीय संसद (सेण्ट्रल असेम्बली) में बम-विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलन्दी प्रदान की। इन्होंने असेम्बली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया। जिसके फलस्वरूप इन्हें २३ मार्च १९३१ को इनके दो अन्य साथियों, राजगुरु तथा सुखदेव के साथ( कुल दो केस में ) फाँसी पर लटका दिया गया। सारे देश में उनके बलिदान को बड़ी गम्भीरता से याद किया जाता है।

भगत सिंह

ਭਗਤ ਸਿੰਘ28 सितम्बर 1907[a] से 23 मार्च 1931 ई०

भगत सिंह 1929 ई० मेंजन्मस्थल :गाँव बंगा, जिला यलपुर, पंजाब (अब पाकिस्तान में)जटृ जाट(सिक्ख)मृत्युस्थल:लाहौर जेल, पंजाब (अब पाकिस्तान में)आन्दोलन:भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामप्रमुख संगठन:नौजवान भारत सभा, हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसियेशन

सुखदेव, राजगुरु तथा भगत सिंह के लटकाये जाने की ख़बर - लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्युन के मुख्य पृष्ठ

जन्म और परिवेशसंपादित करें

भगत सिंह संधु का जन्म २८ सितंबर १९०७ को प्रचलित है परन्तु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म १९ अक्टूबर १९०७ ई० को हुआ था।[a] उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक जाट [{सिक्ख}] परिवार था। उनका परिवार पूर्णतः आर्य समाजी था।अमृतसर में १३ अप्रैल १९१९ को हुए जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज़ की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिये नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। काकोरी काण्ड में राम प्रसाद 'बिस्मिल' सहित ४ क्रान्तिकारियों को फाँसी व १६ अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पण्डित चन्द्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन से जुड गये और उसे एक नया नाम दिया हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर १७ दिसम्बर १९२८ को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज़ अधिकारी जे० पी० सांडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रान्तिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेण्ट्रल एसेम्बली के सभागार संसद भवन में ८ अप्रैल १९२९ को अंग्रेज़ सरकार को जगाने के लिये बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी।

क्रान्तिकारी गतिविधियाँसंपादित करें

भगत सिंह,राजगुरु एवं सुखदेव

भगत सिंह

उस समय भगत सिंह करीब बारह वर्ष के थे जब जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से १२ मील पैदल चलकर जलियाँवाला बाग पहुँच गये। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रान्तिकारी किताबें पढ़ कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं ? गांधी जी का असहयोग आन्दोलन छिड़ने के बाद वे गान्धी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रान्तिकारियों के हिंसक आन्दोलन में से अपने लिये रास्ता चुनने लगे। गान्धी जी के असहयोग आन्दोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आन्दोलन की जगह देश की स्वतन्त्रता के लिये हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारम्भ किया तथा कई क्रान्तिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रान्तिकारियों में चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी काण्ड में ४ क्रान्तिकारियों को फाँसी व १६ अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने १९२८ में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।

लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोधसंपादित करें

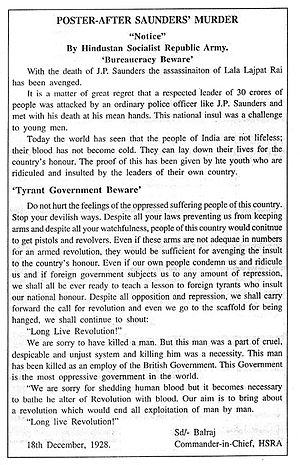

सॉण्डर्स की हत्या के बाद एचएसआरए द्वारा लगाए गए परचे

१९२८ में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिये भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठी चार्ज भी किया। इसी लाठी चार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गयी। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट स्काट को मारने की योजना सोची। सोची गयी योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गये जैसे कि वो ख़राब हो गयी हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गये। उधर चन्द्रशेखर आज़ाद पास के डी० ए० lवी० स्कूल की चहादीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे।

१७ दिसंबर १९२८ को करीब सवा चार बजे, ए० एस० पी० सॉण्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी जिसके तुरन्त बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने ३-४ गोली दाग कर उसके मरने का पूरा इन्तज़ाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चन्द्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया - "आगे बढ़े तो गोली मार दूँगा।" नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया।

एसेम्बली में बम फेंकनासंपादित करें

भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे परन्तु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे, तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि, वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। कलान्तर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बता कर युवाओ को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे है उन्हें पूँजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसन्द नहीं आती थी। उस समय चूँकि अँग्रेज ही सर्वेसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाये थे, अतः अँग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अँग्रेजों को पता चलना चाहिये कि हिन्दुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिये ही उन्होंने दिल्ली की केन्द्रीय एसेम्बली में बम फेंकने की योजना बनायी थी।

भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अँग्रेजों तक उनकी 'आवाज़' भी पहुँचे। हालाँकि प्रारम्भ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे पर अन्त में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ८ अप्रैल १९२९ को केन्द्रीय असेम्बली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहाँ कोई मौजूद न था, ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। पूरा हाल धुएँ से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दण्ड स्वीकार है चाहें वह फाँसी ही क्यों न हो; अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज़ तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने "इंकलाब-जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद-मुर्दाबाद!" का नारा[9] लगाया और अपने साथ लाये हुए पर्चे हवा में उछाल दिये। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गयी और दोनों को ग़िरफ़्तार कर लिया गया।

जेल के दिनसंपादित करें

सिन्ध से प्रकाशित बिस्मिल की आत्मकथा का प्रथम पृष्ठ। यही पुस्तक भगतसिंह को लाहौर जेल में भेजी गयी थी।

जेल में भगत सिंह ने करीब २ साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रान्तिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गये लेख व सगे सम्बन्धियों को लिखे गये पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूँजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहें एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेज़ी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ?[10][11] जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने ६४ दिनों तक भूख हडताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ( जतिनदास ) ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिये थे।

फांसीसंपादित करें

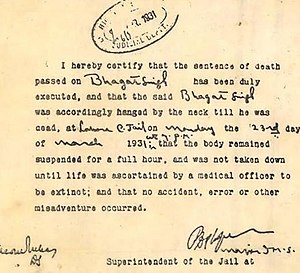

भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र

26 अगस्त, 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6एफ तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्तूबर, 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई परन्तु यह अपील 10 जनवरी, 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पं. मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी, 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की फिर 18 फरवरी, 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्को के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था क्यों कि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए।

23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7 बजकर 33 मिनट पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फाँसी दे दी गई।[12] फाँसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए।[13] कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फाँसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था- "ठहरिये! पहले एक क्रान्तिकारी दूसरे से मिल तो ले।" फिर एक मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले - "ठीक है अब चलो।"

फाँसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे -

मेरा रँग दे बसन्ती चोला, मेरा रँग दे।मेरा रँग दे बसन्ती चोला। माय रँग दे बसन्ती चोला॥

फाँसी के बाद कहीं कोई आन्दोलन न भड़क जाये इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किये फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गये जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गाँव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आये। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गये। जब गाँव वाले पास आये तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ो कों एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। २३ वर्ष की छोटी सी आयु में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ने वाले भगत सिंह अपने विचारों के कारण हमेशा के लिये अमर हो गये।

व्यक्तित्वसंपादित करें

जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अन्दाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि (पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिन्दी और अरबी एवं उर्दू के सन्दर्भ में विशेष रूप से), जाति और धर्म के कारण आयी दूरियों पर दुःख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किये गये अत्याचार को।

भगत सिंह को हिन्दी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जायेगी और ऐसा उनके जिन्दा रहने से शायद ही हो पाये। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पं० राम प्रसाद 'बिस्मिल' ने अपनी आत्मकथा में जो-जो दिशा-निर्देश दिये थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरश: पालन किया[14]। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबन्दी समझा जाये तथा फाँसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाये।[15] फाँसी के पहले ३ मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था -

उन्हें यह फ़िक्र है हरदम, नयी तर्ज़-ए-ज़फ़ा क्या है?

हमें यह शौक है देखें, सितम की इन्तहा क्या है?

दहर से क्यों ख़फ़ा रहें, चर्ख का क्या ग़िला करें।

सारा जहाँ अदू सही, आओ! मुक़ाबला करें।।

इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चन्द्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खायी थी कि उनकी जिन्दगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखायी।

“किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते । वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं । सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं ।”~ भगत सिंह

ख्याति और सम्मानसंपादित करें

हुसैनीवाला में तीनों शहीदों का स्मारक

उनकी मृत्यु की ख़बर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूँकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबन्ध लगा था इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी ख़बर नहीं थी। देशभर में उनकी शहादत को याद किया गया।

दक्षिण भारत में पेरियार ने उनके लेख "मैं नास्तिक क्यों हूँ?" पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडई आरसू के २२-२९ मार्च १९३१ के अंक में तमिल में सम्पादकीय लिखा। इसमें भगतसिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था।

आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिन्दगी देश के लिये समर्पित कर दी।

उनके जीवन ने कई हिन्दी फ़िल्मों के चरित्रों को प्रेरित किया।

टिप्पणियाँसंपादित करें

↑ अ आ इ भगत सिंह की जन्मतिथि विमर्श का विषय है। सामान्यतः उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है,[1][2] परन्तु भगत सिंह का जन्म पंजाब के गाँव बंगा, तहसील जड़ाँवाला, जिला लायलपुर में संवत् 1964 के आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि को शनिवार के दिन (तदनुसार 19 अक्टूबर 1907 ई०को) प्रातः काल 9:00 बजे हुआ था।[3] इसी दिन बंगा में यह खबर पहुँची थी कि सरदार अजीत सिंह रिहा कर दिये गये हैं और भारत आ रहे हैं। यह भी समाचार घर पहुँचा था कि सरदार कृष्ण सिंह जी नेपाल से लाहौर पहुँच गये हैं और सरदार सुवर्ण सिंह जी इसी दिन जेल से छूटकर घर पहुँच गये थे। भगत सिंह की दादी ने जहाँ पौत्र का मुख देखा वहीं उन्हें अपने बिछड़े हुए तीनों पुत्रों का भी मंगलजनक समाचार मिला। अतः उन्होंने कहा बच्चा 'भागोंवाला' (भाग्यवान) उत्पन्न हुआ है, इसी कारण बालक का नाम पीछे भगतसिंह रख दिया गया। भगत सिंह के 23 मार्च 1931 को शहीद होने के तुरंत बाद उन पर केंद्रित 'अभ्युदय' पत्रिका के लिए विशेष रूप से लिखे गये 'फरिश्ता भगत सिंह' नामक परिचय में यही जन्मतिथि स्वीकार की गयी है।[4] इतना ही नहीं 16 अप्रैल 1931 को प्रकाशित 'भविष्य' पत्रिका के अंक में भी भगत सिंह के परिचय में यही जन्मतिथि दी गयी है।[5] पुनः 4 जून 1931 को प्रकाशित 'भविष्य' के अंक में भगत सिंह के करीबी मित्र श्री जितेंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित जीवनी के अंश में भी 1907 के अक्टूबर में शनिवार के प्रातः काल भगत सिंह का जन्म माना गया है।[6][7] स्वयं क्रांतिकारी दल में सम्मिलित रहे सुप्रसिद्ध लेखक श्री मन्मथनाथ गुप्त ने भी उक्त तिथि को ही स्वीकार किया है।[8] इस प्रकार भगत सिंह के समसामयिक व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित तथ्यों के अनुसार उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1907 ई० ही सिद्ध होती है। बावजूद इसके उनकी जन्मतिथि 28 सितंबर के रूप में प्रचलित हो गयी है और उन पर काम करने वाले विद्वान भी बिना विशेष विचार किए 28 सितंबर को ही उनके जन्म-दिनांक के रूप में मानते चले जा रहे हैं।

सन्दर्भसंपादित करें

↑ अमर शहीद भगत सिंह, वीरेन्द्र सिंधु, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली, संस्करण-1974, पृष्ठ-4 (भूमिकादि के बाद)।↑ क्रान्तिवीर भगत सिंह : 'अभ्युदय' और 'भविष्य', संपादक- चमनलाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2012, पृ०-28.↑ शहीद सरदार भगत सिंह, रामदुलारे त्रिवेदी, त्रिवेदी एंड कंपनी, कानपुर, प्रथम संस्करण-1938 ई०, पृष्ठ-9.↑ क्रान्तिवीर भगत सिंह : 'अभ्युदय' और 'भविष्य', संपादक- चमनलाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2012, पृ०-100.↑ क्रान्तिवीर भगत सिंह : 'अभ्युदय' और 'भविष्य', संपादक- चमनलाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2012, पृ०-232.↑ क्रान्तिवीर भगत सिंह : 'अभ्युदय' और 'भविष्य', संपादक- चमनलाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2012, पृ०-279.↑ SARDAR BHAGAT SINGH (A SHORT LIFE-SKETCH), JITENDRANATH SANYAL, Allahabad, first edition-May,1931, p.5.↑ भारत में सशस्त्र क्रांति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास, मन्मथनाथ गुप्त, नागरी प्रेस, प्रयाग, संस्करण-1939, पृष्ठ-237.↑ स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास (भाग-दो) पृष्ठ-५६५↑ "भगत सिंह नास्तिक क्यों थे?".↑ "On Bhagat Singh's death anniversary: 'Why I am an atheist'".↑ "भगत सिंह की ज़िंदगी के वे आख़िरी 12 घंटे".↑ Chinmohan Sehanavis. "Impact of Lenin on Bhagat Singh's Life". Mainstream Weekly. अभिगमन तिथि 28 October 2011.↑ स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास (भाग-दो) पृष्ठ-५६६↑ अमर शहीद को नमन राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली प्रकाशन २००२ पृष्ठ ९२ पर अभ्युदय में २५ मार्च १९३१ को (फाँसी के दो दिन बाद) प्रकाशित एक समाचार

Comments

Post a Comment